Quelques enfants sont autour d’un seau contre lequel ils frappent vigoureusement des plantes de pavot séchées pour en extraire les petites graines noires.

Au cœur de cette scène, Fiona Hamersley Chambers anime un atelier pour sensibiliser jeunes et moins jeunes à l’importance des semences dans notre vie quotidienne.

Dans sa ferme de l’île de Vancouver, on ne produit ni fruits ni légumes. Ici, on cultive plus de 260 variétés de semence, pour préserver des savoirs ancestraux et protéger une biodiversité mise à mal, parce que Fiona est catégorique : Il n’y a pas de sécurité alimentaire sans sécurité semencière.

Derrière la belle chevelure argentée et les yeux rieurs de Fiona se cache toute une vie en connexion avec le riche environnement de la côte sud-ouest de l’île de Vancouver.

Celle qui a passé une partie de son enfance dans la région de Nitinaht, un territoire traversé par le fameux sentier de la Côte-Ouest, loin des routes, sans électricité ni eau courante, a grandi en contact avec la première nation Ditidaht et a intégré certains savoirs de ce peuple.

Fiona sait préparer un dîner avec des algues glanées à marée basse accompagnées de champignons des forêts pluviales et de myriades de petits fruits.

Son conjoint, Dan McDonald, en fait régulièrement l’expérience. Chaque fois qu'on fait une randonnée, elle a toujours un panier. Il faut s'arrêter toutes les trois minutes, parce qu'elle va récolter des baies, des champignons. Je me suis habitué maintenant et je sais qu'on ne va pas courir, qu’il va falloir participer, cueillir, s’arrêter.

Cette autonomie alimentaire a beaucoup influencé les choix de vie de Fiona, jusqu’à l’amener à transformer son exploitation agricole en ferme semencière. C'est intimement lié au fait qu'elle aime ce concept de produire des semences pour que les autres puissent accéder un petit peu à ce monde magique d’autosuffisance

, ajoute Dan McDonald.

Mais cet engagement ne s’est pas défini en un jour. Dans les premières années, la ferme produisait des légumes. La jeune agricultrice avait un faible pour une variété d’épinards, dont elle achetait les graines saison après saison, mais fut très surprise de la voir disparaître tout à coup des catalogues de semences de tous ses distributeurs.

Lorsqu’elle a appelé avec candeur ces entreprises, elle s’est rendu compte qu’elles ne faisaient que de la distribution de semences, aucune culture.

Comme fermière bio, j'étais un peu innocente. Je pensais que toutes ces maisons de semences faisaient la culture de chaque variété qu'elles vendaient, mais ce n’est pas vrai. On achète les semences internationalement et on les met en petits paquets. J'étais choquée.

Depuis, celle qui a une formation en sciences environnementales et a travaillé en ethnobotanique répète à qui veut l’entendre : 97 % des semences de légumes plantées chaque année au Canada sont importées.

Fiona rappelle que la population a pu constater la fragilité de ce système tout récemment. Pendant la pandémie, les gens ont dévalisé les supermarchés, même pour le papier toilette. Ils avaient peur. Des gens ont trouvé mon numéro de téléphone, m’ont appelée à la maison, ils pleuraient, ils étaient tellement agacés. "Je ne peux pas nourrir ma famille moi-même. Qu'est-ce que je peux faire? ".

La fermière est également inquiète par la perte de variétés de légumes. Ça fait maintenant au moins deux générations qui achètent leurs fruits et légumes au supermarché. Elles ne voient que deux ou trois types de concombres, par exemple. Il y a des centaines de variétés qu’on ne connaît plus, mais ces concombres-là sont tellement hors de leurs champs de connaissances qu’elles ne se posent même pas la question.

Même si elle garde le sourire, Fiona trouve la situation actuelle terrible. La cause, selon elle : des changements démographiques survenus après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 100 ans, il y avait beaucoup de petites fermes comme nous, partout au pays, qui faisaient la culture et la vente de semences. Maintenant, ça n’existe presque plus. Beaucoup de personnes ont déménagé de leurs fermes pour aller en ville.

Et avec la perte de ces fermes vient la perte de connaissances autrefois populaires.

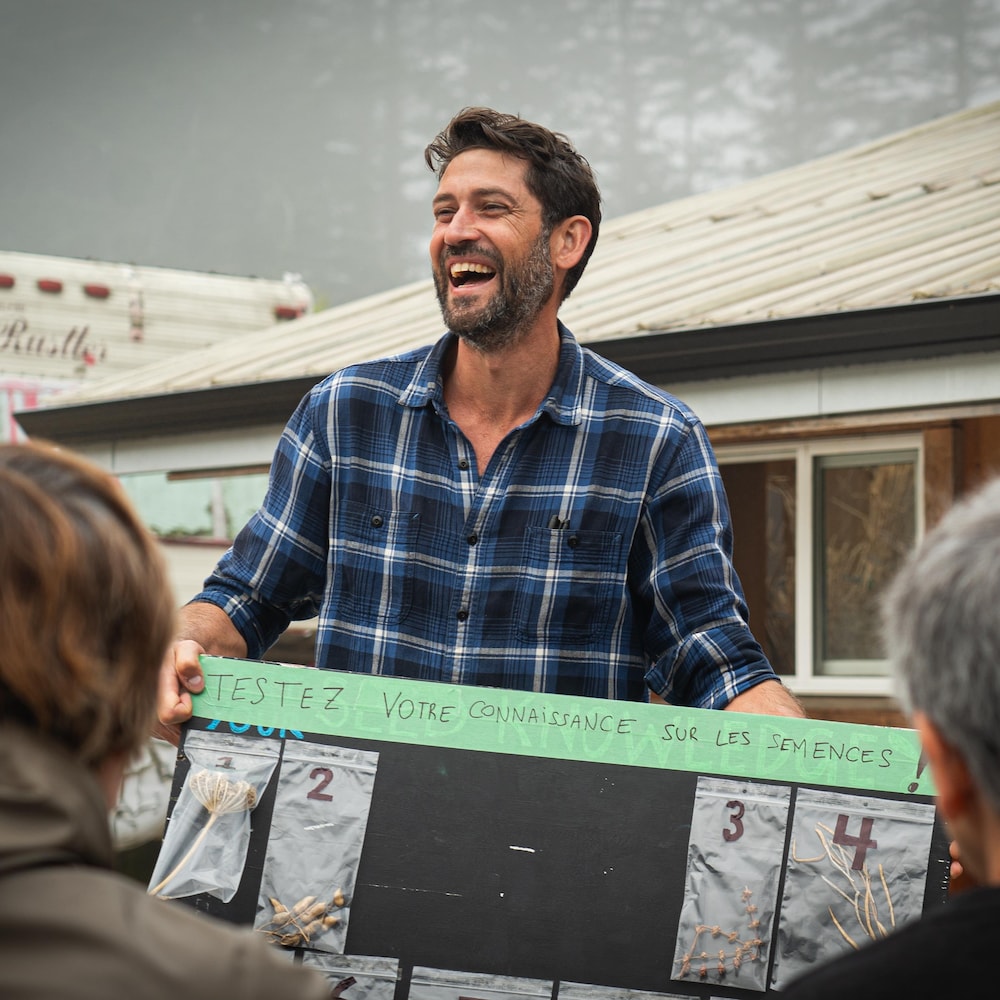

Les enfants laissent de côté, un instant, les longues tiges de pavot, et l’atelier peut vraiment commencer. Réunies autour de l’agricultrice, deux générations de curieux et curieuses boivent ses paroles.

Saviez-vous que le concombre est un fruit? Et que s’il est si vert et qu’il a la peau si fragile, c’est qu’en fait on le consomme avant qu’il soit arrivé à maturité?

Avec un air espiègle et beaucoup de bienveillance, Fiona teste les connaissances du petit groupe sur des fruits et légumes à la base de notre alimentation.

Fiona tente une expérience gustative en offrant des graines de concombre à Seamus, 6 ans. C’est un peu acide et sucré en même temps, c’est délicieux, tu veux goûter?

Il hésite, mais finalement se lance, moyennement convaincu. Les graines sont mises de côté à fermenter pour les séparer de cette substance visqueuse qui empêche la germination dans le fruit.

« Si on n’a pas de graines, tout va mourir. »

Détentrice d’un diplôme en études environnementales de l’Université de Victoria, en plus d’une maîtrise en sciences environnementales de l’Université de Calgary et de l’Université Oxford, en Angleterre, Fiona fait le lien entre les êtres humains et les plantes tout en ayant autant d’amour pour les uns que pour les autres. Toutefois, elle déplore que notre relation avec les végétaux qui nous entourent se soit détériorée au point d'être presque inexistante.

Avec un simple questionnaire, elle démontre qu'il est difficile d’associer des aliments du quotidien à la plante dont ils sont issus. Enfants comme adultes, tout le monde hésite malgré les indices égrainés par la professeure.

Identifiez les semences

Êtes-vous en mesure d’identifier les aliments qui seront issus de ces plantes? Cliquez sur l’image pour obtenir les réponses.

La mission de la ferme Metchosin, fondée en 2004, n’est pas seulement de distribuer des semences de qualité et locales, mais aussi de transmettre tout un savoir-faire autrefois populaire.

La ferme, située en banlieue de Victoria, est un lieu social. Les visites y sont courantes; une voisine en quête de conseils, un atelier éducatif grand public, des étudiants étrangers s’abreuvant au puits de savoir que représente Fiona ou encore des bénévoles qui viennent simplement reprendre contact avec la terre.

« Il est très important pour les gens de retrouver les connaissances pour faire pousser des légumes, même si c'est juste une petite partie de leur alimentation. »

C’est le cas pour Patrick Farnole. Ce chercheur travaille depuis l’Université de Victoria avec des communautés inuit sur les écosystèmes de l’océan Arctique. Il est justement à la ferme pour se sortir de sa thèse et des longues heures passées derrière un écran.

J'avais envie de contribuer de manière très simple et bénévole à la production de ces produits merveilleux.

Il est maintenant un habitué de la ferme, volontaire pour toutes tâches. Il raconte avec entrain que grâce aux savoirs de l'experte en semences, il a appris que le camas était la pomme de terre des Autochtones et qu’on peut le cueillir dans les forêts des environs.

Comment est-ce qu'on remet au goût du jour des modes de connaissance, des modes de vie qu'on a souvent perdus, et comment est-ce qu'on redonne de la valeur à ces choses-là? Fiona s'intéresse beaucoup à ça.

L’aide des bénévoles comme Patrick est essentielle, car le travail à la ferme est difficile, et Fiona ne compte pas ses heures. La mission éducative peut parfois peser lourd dans des journées de travail déjà bien longues.

Celle qui dirige les opérations de sa ferme avec autorité, douceur et bienveillance le reconnaît volontiers : sa vie serait bien plus simple si elle se contentait de vendre des semences.

Mais c’est plus fort qu’elle, comme fermière, elle se sent investie d’une responsabilité de transmettre ses connaissances au plus grand nombre. Après deux décennies passées à enseigner, elle a toujours des étoiles dans les yeux quand elle en parle. C’est de la magie! C’est une sorte de puissance, de manger quelque chose qu’on a créé soi-même.

Fiona est enthousiaste. Dehors, sur une table en bois sont disposées des pommes de terre qu’elle a coupées en deux. Tons de violet, de jaune, de rose, motifs intrigants uniques… ces tubercules sont magnifiques.

Une nouvelle occasion d’apprentissage émerge. Saviez-vous que toutes les pommes de terre sont issues de la domestication de variétés sauvages d’Amérique du Sud? Elles se répartissent en deux groupes principaux. Celles des basses terres que l’on retrouve généralement dans nos assiettes, et celles des hautes terres, dont la spécificité est de fleurir abondamment.

Cette caractéristique encourage la pollinisation, chaque nouveau plant est unique, et ça permet très facilement la création de nouvelles espèces de pomme de terre

, précise la fermière quinquagénaire.

Un sac de semences de différentes variétés des hautes terres contenant plus de 150 graines a été offert à Fiona il y a des années maintenant.

Il n’en fallait pas plus pour faire naître le projet patates

à la ferme Metchosin.

Depuis, la dévouée fermière sélectionne des variétés de pomme de terre pour leur qualité gustative, leur beauté et leur compatibilité avec le climat local.

Fiona encourage les parents et les professeurs à reproduire l’expérience, très ludique, à la maison ou à l’école, comme ça, chaque élève peut créer sa propre variété de pomme de terre. C'est un savoir-faire qu’ils peuvent posséder toute leur vie.

Réussir à implanter ces connaissances-là chez les jeunes, je pense que c'est capital!

, estime Julie Gagnon. L’enseignante en sciences à l’école francophone Victor-Brodeur, à Victoria, prend part à l’un des ateliers de la ferme.

Avec une pointe de fierté dans la voix, Julie Gagnon, qui est installée dans l’Ouest canadien depuis 25 ans, se souvient avoir emmené des élèves en bac international à la ferme Metchosin pour un projet collaboratif.

« Il sont venus, ils ont appris, et ont vu l'importance de cultiver des espèces indigènes. C'est gagnant de tous les côtés. […] Il va en rester quelque chose, c’est plus qu’une journée de travail, c’est une journée de réflexion. »

L’enseignante ajoute que passer du temps dans le jardin, les mains dans la terre, a plus d’un effet bénéfique, notamment pour des élèves en difficulté dans le système scolaire.

La propriétaire de la ferme Metchosin fait le même constat, en particulier auprès des jeunes adultes parfois en proie à des difficultés de santé mentale dues au stress. Quand les élèves sont ici, on parle de science, de maths, d'art, d'histoire, de géopolitique, il y a tout le curriculum ici à la ferme, dans le bol de semences. Ça leur donne la joie d’apprendre.

Après leur passage à la ferme, plusieurs élèves ont confié à Fiona qu’elles et ils ne s’étaient pas sentis aussi épanouis et connectés avec l’instant présent depuis longtemps.

Fiona garde le sourire en tout temps, mais ne cache ni le caractère éreintant de son travail ni les défis auxquels fait face la petite ferme semencière. Il n’y a pas vraiment de fermiers qui cultivent uniquement des semences. Une des raisons, c'est qu’économiquement, c’est très difficile.

Dan, son compagnon dans la vie et au jardin, confirme ces défis financiers. Si on a des employés, ce n'est pas rentable, on ne se paye pas. Cette année, c'est la première fois que Fiona n’a pas eu de salariés, pour essayer de voir si on pouvait tout faire nous-mêmes, avec nos bénévoles, bien sûr. Alors on va voir si c'est rentable ou pas.

La ferme Metchosin par rapport aux grandes sociétés semencières, c’est un peu David contre Goliath. Fiona produit chaque sachet de graines à la main, localement, et dans le cadre d’une agriculture raisonnée, et pendant ce temps, les grandes entreprises achètent en quantité sur le marché international.

La plupart des productions de semences mondiales sont en Chine, en Inde, aux États-Unis ou en Europe de l'Est

, mais il n’y a aucune obligation de mentionner la provenance des semences vendues.

Il s’agit d’une injustice très frustrante, selon la fermière de l’île de Vancouver. Comme citoyenne, je n'ai pas le droit de savoir d'où viennent mes semences quand je les achète. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que quand vous allez au supermarché, vous avez le droit de connaître d'où vient votre nourriture. […] C'est écrit sur les panneaux pour les fruits et les légumes. C'est même écrit sur les boîtes à quelle date vous devrez la consommer! Mais pour les semences, ce n'est pas du tout la même chose.

Pour la population, ce manque d’information peut rendre la différence de prix difficile à comprendre. C’est ce qu’a constaté Julie Gagnon quand elle a découvert le travail à la ferme Metchosin; Quand on voit l'effort et l'investissement qui a été mis pour récolter ces graines-là, on réalise que c'est vraiment pas cher. Faut vraiment juste accepter que c'est ça que ça coûte.

Au cours des quatre dernières années, Fiona et Dan ont fait des changements radicaux pour s’adapter à des contraintes financières et physiques tout en restant en accord avec leur amour du vivant.

Nous voulions trouver un système de culture qui demandait moins d'efforts pour nous, où on n’avait pas besoin d'un tracteur, de machines – parce que ça coûte cher! – et aussi qui gardait l'écologie du sol,

explique calmement la fermière, avec pragmatisme.

La ferme utilise désormais des techniques de culture sans labour et de maraîchage sur planche.

Ces procédés agronomiques sont étudiés depuis quelques décennies et forment des piliers de l’agriculture de conservation. À la ferme Metchosin, les vers de terre font le travail de la charrue! On ne retourne plus la terre, et on préserve ainsi sa structure et sa biodiversité.

Un sol ainsi préservé devient plus résistant au ruissellement des fortes pluies, à l’action du vent, et retient mieux l’humidité et l’eau. Les conséquences sont concrètes pour Fiona. On a remarqué qu’on a utilisé environ 30 % moins d'engrais et d'eau

, et ce, malgré des années particulièrement chaudes.

La pomme Metchosin; une leçon de patience

Fiona est gourmande, et manifestement ses enfants aussi. Dans leurs jeunes années, les membres de la famille partageaient un amour pour une variété de pomme, la gravenstein – un fruit réputé pour son goût – qu’on consomme crue, cuite ou transformée en cidre et dont les origines sont retracées au 16e siècle.

On dit qu'on mange une gravenstein avec son nez, parce que l'arôme est tellement formidable

, raconte avec passion Fiona.

Toutefois, sa peau est fine et fragile, et sa saison, assez courte. Elle ne se garde pas en hiver et il est assez difficile de la commercialiser dans les grands réseaux de distribution.

Les jeunes enfants de Fiona, ne s’embarrassant pas des questions techniques, avaient tout simplement suggéré d’en planter des pépins. Fiona leur avait expliqué qu’avec la pollinisation, ça ne serait pas exactement la même espèce. Mais évidemment, elle avait embarqué avec enthousiasme dans le projet et avait mis en terre quelques pépins dans un pot de fleurs.

Seulement, il faut de sept à huit ans avant qu’un pommier donne des fruits, ça a été un vrai apprentissage de patience pour les enfants.

Petits pépins sont devenus grands, et Fiona pose maintenant fièrement devant un pommier Metchosin, une espèce créée en famille! La pomme Metchosin partage nombre de caractéristiques avec la gravenstein, comme sa délicieuse saveur, mais elle est bien plus robuste et on peut garder et déguster ces fruits tout l’hiver.

En croquant une pomme Metchosin, ses enfants ont goûté à l’apprentissage du temps et d’une patience parfois nécessaire aux choses de la vie.

- Texte : Clément Llobet

- Photographies : Geneviève Lasalle et Camille Vernet

- Drone : Antonin Sturlese

- Édimestre : Marie Mounier

- Designer : Émilie Robert

- Développeur : Cédric Édouard

- Édition : Geneviève Lasalle et Marylène Têtu

- Réviseure : Catherine Bélanger

- Cheffes de projet : Marie-Christine Daigneault et Marylène Têtu

0 commentaire